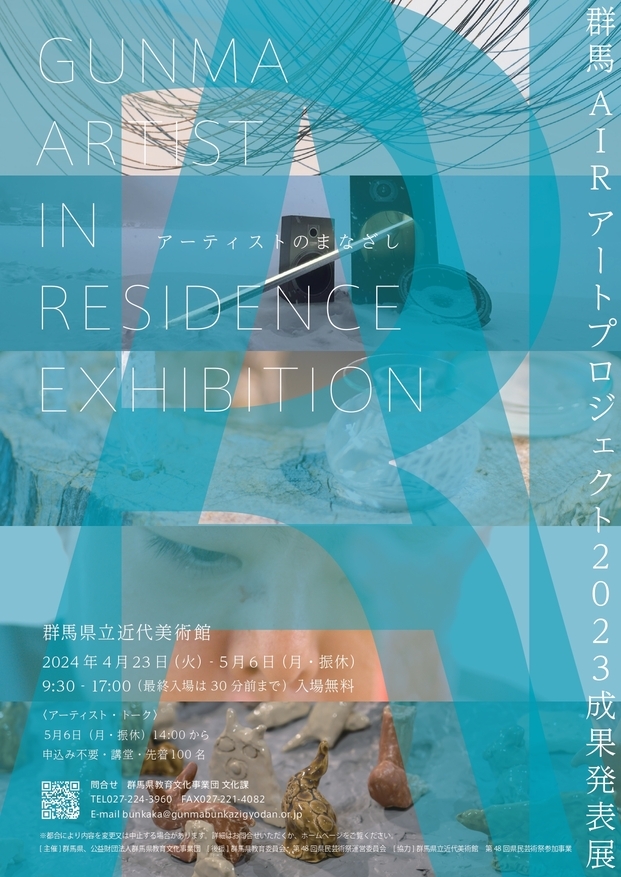

日時|2024年4月23日 (火) ー 5月6日(月・祝) ※会期中無休

場所|群馬県立近代美術館(エントランスホール、2Fブラウジング、講堂ほか)

NEWS

2024/04/08

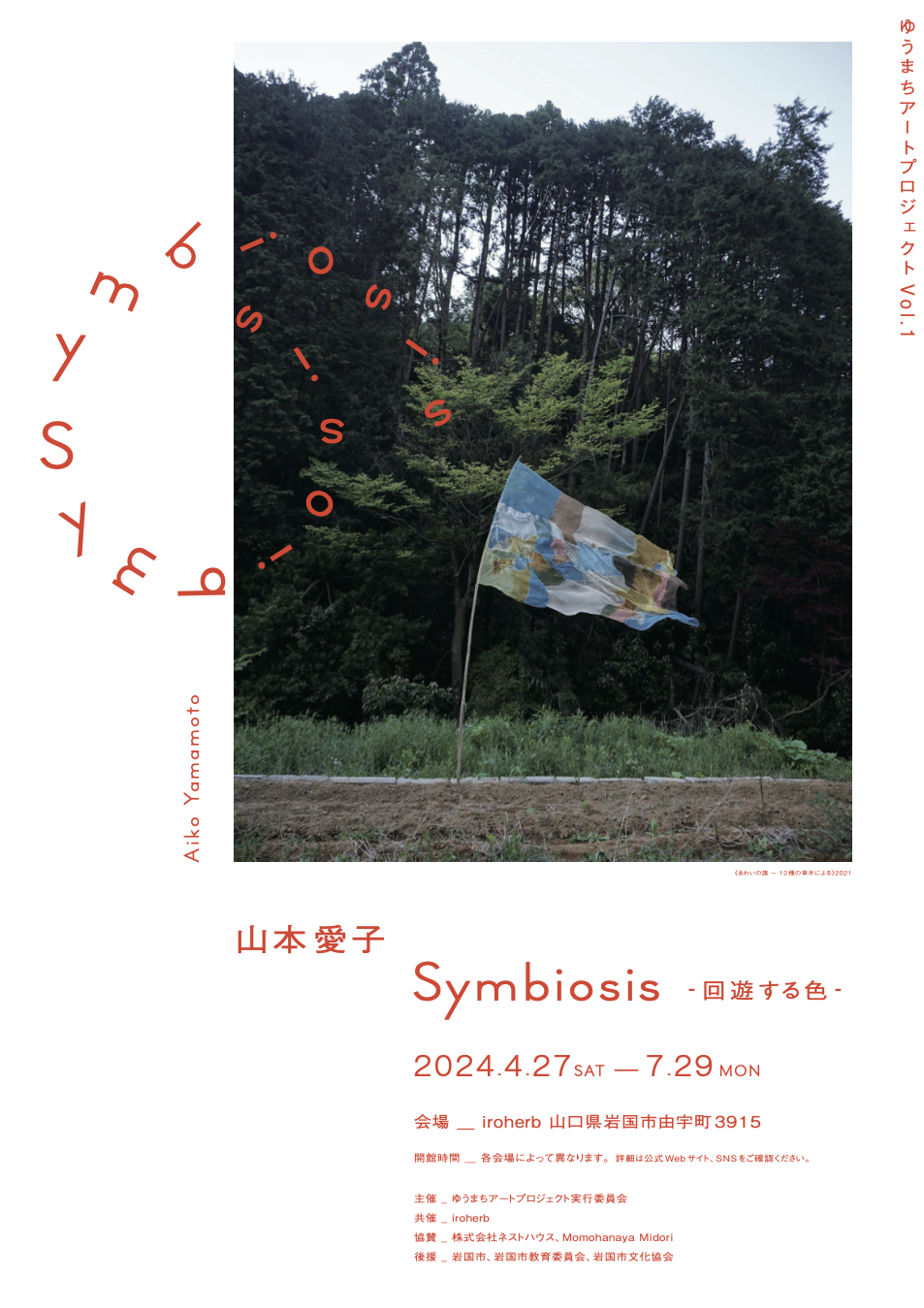

ゆうまちアートプロジェクトVol.1 山本愛子『Symbiosis -回遊する色-』

日時|2024年4月27日 (土) ー 7月29日(月)

場所|iroherb(山口県岩国市)

場所|iroherb(山口県岩国市)

PROFILE

山本愛子 Aiko Yamamoto

1991年神奈川県生まれ、在住。

東京藝術大学大学院先端芸術表現科修了。

平成30年度ポーラ美術振興財団在外研修員として中国で研修。国内外のレジデンスや展覧会に参加。

主な展示に2021年「Under 35 2021」BankART KAIKO(横浜)、2019年「Pathos of Things」宝蔵巌国際芸術村(台北)、「交叉域」蘇州金鶏湖美術館(蘇州)など。

Aiko Yamamoto mainly creates works based on dyeing techniques and essence of textile. She thinks about the sastainability and indigenous of natural life-bearing materials such as threads and dyes. She does fieldwork especially in Asia, and also works on growing plants that become dyes.

CONTACT

![]()